Einleitung

In Krisenzeiten zeigen sich die Unterschiede zwischen Unternehmen, die lediglich operativ optimieren, und jenen, die strategisch vorausdenken.

Im Folgendem referenziere ich zu den aktuellen Entwicklungen bei NIDEC GPM und Musashi in Thüringen, nachzulesen bei „junge welt“, vom 03.07.2025 unter dem Titel: „Immer weiter abwärts -Krise der Automobilindustrie zieht Kreise. Aktuelle Beispiele: Stellenabbau und Schließung bei Autozulieferern in Thüringen.

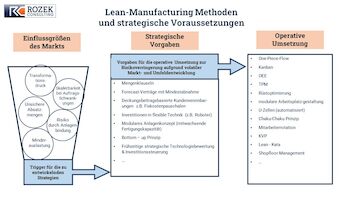

Die dort beschrienen Entwicklungen bei NIDEC GPM und Musashi in Thüringen machen deutlich: Wenn Nachfrage einbricht, sind kurzfristige Kostensenkungen selten eine nachhaltige Lösung. Stattdessen braucht es ein integriertes Vorgehen: Lean Manufacturing als operatives Rückgrat – kombiniert mit strategischen Managementmethoden, die Frühwarnsysteme, Vertragsgestaltung und investive Flexibilität mitdenken.

Dabei ist auch zu beobachten: Viele Unternehmen betreiben Lean als Reaktion – nicht als Vorsorge. Sie versuchen, operative Schwächen zu beheben, während das Marktumfeld längst aus dem Gleichgewicht geraten ist. Doch Lean entfaltet seine Wirkung nur dann vollständig, wenn es Teil eines größeren Plans ist: eines unternehmerischen Systems, das Wandel antizipiert und Resilienz strategisch aufbaut.

1. Die Ausgangslage: Marktschwankungen, Transformation, Fachkräftemangel

Die Ursachen für Standortschließungen oder Stellenabbau sind selten monokausal. In den Fällen NIDEC und Musashi kamen, gem. dem Zeitungsartikel, mehrere Belastungsfaktoren zusammen:

- Rückläufige Nachfrage nach Verbrennerkomponenten

- Hohe Energiepreise

- Anhaltender Fachkräftemangel

- Politisch und technologisch getriebener Transformationsdruck

Diese Faktoren wirken nicht nur isoliert, sondern verstärken sich gegenseitig. Der Wegfall von Aufträgen führt zu Unterauslastung, die wiederum Investitionen verzögert. Der Fachkräftemangel erschwert die Reaktion auf Prozessveränderungen, und hohe Energiekosten drücken auf ohnehin knappe Deckungsbeiträge. Hier wird klar: Reine Effizienz reicht nicht. Es braucht strukturelle Antworten auf strukturelle Probleme.

2. Lean Manufacturing: Was es leisten kann

Lean Manufacturing ist kein Sparprogramm, sondern ein System zur Prozessstabilisierung und Effizienzsteigerung. Es wirkt:

- bei komplexen Abläufen (z. B. durch Standardisierung und visuelles Management)

- bei Zeitverlust (z. B. durch Rüstzeitoptimierung / SMED)

- bei Blindleistung / Verschwendungen (z. B. durch Wertstromanalyse)

- beim Aufbau einer lernenden Organisation (z. B. durch KVP und Shopfloor-Boards)

Durch Lean lassen sich Stillstandzeiten verringern, Materialflüsse optimieren und Fehlerquellen systematisch eliminieren. In einem Umfeld mit wachsender Variantenzahl und geringer Planbarkeit ist das ein unschätzbarer Vorteil.

Doch: Lean ist auf vorhandene Nachfrage angewiesen. Wenn keine Aufträge da sind, hilft die beste Verschwendungsreduktion nicht mehr weiter. Auch die beste Produktionstechnik kann keinen Absatz erzeugen. Deshalb muss Lean in ein umfassenderes Steuerungskonzept eingebettet sein.

3. Wenn der Auftrag ausbleibt: Strategische Antworten auf Nachfrageeinbruch

Ergänzend zum Lean-Ansatz braucht es Managementinstrumente, die bereits vor dem Werkstor greifen. Denn wenn der Markt nicht stabil ist, muss das Unternehmen die Spielregeln mitgestalten können – durch Vertragsgestaltung, Kapazitätslogik und Investitionsdesign.

In der Praxis bedeutet das: Wer heute einen Kundenauftrag verhandelt, muss nicht nur Stückpreise und Liefertermine diskutieren, sondern auch Absicherungsmechanismen einbauen. Beispielsweise durch Abnahmeverpflichtungen, Werkzeugkostenregelungen oder die Aufteilung von Anlaufkosten. Diese Elemente sind kein Selbstzweck, sondern notwendige Voraussetzung für eine belastbare Planung.

Voraussetzungen für wirksame strategische Hebel

Damit diese strategischen Ansätze greifen können, müssen im Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Hier fünf zentrale Bedingungen:

- Kosten- und Deckungsbeitragsrechnung als Entscheidungsgrundlage: Nur wer seine Fixkostenstruktur und die Hebelwirkung variabler Kosten kennt, kann gezielt verhandeln und absichern.

- Transparente Kommunikation zwischen Vertrieb, Technik und Controlling: Strategische Vertragsbausteine wirken nur, wenn alle Beteiligten ihre jeweiligen Anforderungen frühzeitig einbringen.

- Investitionsspielraum durch stabile Liquiditätsplanung: Flexible Technik wie modulare Roboter oder skalierbare Anlagen erfordert vorausschauende Finanzplanung.

- Verhandlungskompetenz im Vertrieb: Wer Mengenklauseln, Werkzeugregelungen oder Pauschalen verhandeln will, braucht Argumentationsstärke und Verständnis für die eigene Kostenstruktur.

- Strategiebewusstsein im Management: Nur Unternehmen, die Marktdynamik als dauerhaften Begleiter akzeptieren, richten ihre Struktur flexibel genug aus – ohne in Aktionismus zu verfallen.

Ergänzend: Die Rolle der Marktmacht

Ein weiterer zentraler Faktor ist die Marktmacht des Zulieferers. Sie bestimmt maßgeblich, ob strategische Hebel wie Mengenzusagen, Werkzeugbeteiligung oder Fixkostenpauschalen überhaupt durchsetzbar sind. Ohne eine gewisse Verhandlungsmacht ist die Umsetzung strategischer Vereinbarungen schwierig.

Beispiele für Voraussetzungen strategischer Durchsetzungsfähigkeit:

- Technologisches Alleinstellungsmerkmal: Der Zulieferer bietet etwas, das schwer substituierbar ist.

- Hoher Spezialisierungsgrad: Know-how und Fertigungstiefe machen Wechsel für den Kunden teuer oder riskant.

- Systemrelevanz: Die Baugruppe ist sicherheits- oder funktionskritisch für das Endprodukt.

- Lange Partnerschaft: Bestehende, bewährte Geschäftsbeziehungen erleichtern strategische Gespräche.

- Geringe Marktverfügbarkeit: Es gibt nur wenige Anbieter mit vergleichbaren Kapazitäten oder Zertifizierungen.

Marktmacht ist also kein Garant für strategischen Erfolg – aber in vielen Fällen eine notwendige Voraussetzung, um überhaupt Gehör für die eigenen Forderungen zu finden.

4. Das Zusammenspiel von Lean und strategischer Unternehmensführung

Wer Lean als isolierte Methodenlehre versteht, verschenkt Potenzial. Erst wenn operative Exzellenz auf strategische Weitsicht trifft, entsteht Resilienz:

- Lean sorgt für Stabilität, Schnelligkeit und Transparenz

- Strategie sichert Marktposition, Kapazitätsplanung und wirtschaftliche Tragfähigkeit

Dabei ist entscheidend: Beide Seiten müssen zusammenwirken. Ohne strategischen Rahmen fehlt Lean der Hebel. Ohne operative Exzellenz bleibt Strategie graue Theorie. Eine resiliente Organisation ist nicht entweder effizient oder weitsichtig – sie ist beides zugleich.

Das bedeutet auch: Lean-Entscheidungen dürfen nicht allein dem Produktionsleiter überlassen bleiben. Sie müssen in Business-Pläne, Vertriebsstrategien und Investitionsprozesse integriert werden. Nur dann kann Lean seine volle Wirkung entfalten.

5. Fazit: Die drei Ebenen der Krisenfestigkeit

- Operativ: Prozesse müssen schlank, robust und steuerbar sein (Lean).

- Strukturell: Investitionen müssen flexibel und skalierbar sein (modulare Technik).

- Strategisch: Kundenbindung und Risikoverteilung müssen bereits im Angebot mitgedacht werden (Mengenklauseln, Pauschalen).

Diese drei Ebenen bedingen einander. Wer nur auf Effizienz setzt, läuft Gefahr, am Markt vorbei zu optimieren. Wer nur auf Verträge baut, ohne Prozesse zu sichern, wird scheitern, wenn die Ausführung schwankt. Wer nur investiert, ohne seine Mannschaft einzubinden, wird die Potenziale nie heben.

Wer heute alle drei Ebenen beherrscht, hat nicht nur eine produktive Fertigung – sondern auch eine zukunftsfähige.

FAQ – Strategische Produktionssicherung und Lean Management

1. Ist Lean Manufacturing eine Reaktion auf Krisen oder ein präventives System?

Lean - Manufacturing / Management sollte nicht nur reaktiv eingesetzt werden. Richtig eingeführt, ist es ein präventives Management - System zur Stabilisierung und kontinuierlichen Verbesserung operativer Abläufe.

2. Kann Lean allein Unternehmen durch Nachfrageeinbrüche führen?

Nein. Lean optimiert vorhandene Prozesse, wirkt aber nur innerhalb bestehender Auftragslagen. Bei strukturellem Auftragsrückgang braucht es ergänzende strategische Hebel.

3. Welche strategischen Hebel helfen bei schwankender Auftragslage?

Zum Beispiel Mengenklauseln, Fixkostenpauschalen, Werkzeugkostenregelungen oder modulare Investitionskonzepte – also Hebel, die schon bei der Angebotserstellung greifen.

4. Welche Rolle spielt die Marktmacht des Zulieferers?

Eine zentrale. Nur wer über ein technisches Alleinstellungsmerkmal, Systemrelevanz oder geringe Substituierbarkeit verfügt, kann strategische Forderungen wie Mindestmengen durchsetzen.

5. Warum reicht Prozessoptimierung nicht aus, wenn der Markt schrumpft?

Weil sich Fixkosten nicht allein durch Effizienz auffangen lassen. Ohne strategische Planung und Kundenbindung entstehen Lücken, die operativ nicht mehr geschlossen werden können.

6. Welche Voraussetzungen braucht es, um strategische Hebel wirksam einzusetzen?

Eine belastbare Kostenrechnung, Verhandlungskompetenz im Vertrieb, technisches Verständnis, stabile Liquidität – und ein ganzheitliches Denken in Chancen und Risiken.

7. Was unterscheidet Lean-Tools von strategischen Hebeln?

Lean-Tools wirken innerhalb des Werks – zur Verbesserung von Qualität, Zeit und Produktivität. Strategische Hebel wirken außerhalb – bei Kundenverträgen, Investitionen und Marktpositionierung.

8. Wie gelingt das Zusammenspiel zwischen Lean und strategischer Führung?

Indem Lean-Entscheidungen nicht isoliert getroffen werden, sondern mit Vertriebs-, Finanz- und Geschäftsstrategien abgestimmt sind. Beide Perspektiven müssen synchronisiert werden.

9. Wie lässt sich strategische Resilienz konkret messen?

Beispielsweise durch stabile Kapazitätsauslastung trotz Nachfrageschwankungen, reduzierte Krisenreaktionszeiten oder durch die Quote strategisch gesicherter Aufträge.

10. Welche Rolle spielt das Management bei der Umsetzung?

Eine Schlüsselrolle. Strategisches Denken und operative Exzellenz müssen von oben gefordert und vorgelebt werden. Nur dann entsteht eine lernende und resilient agierende Organisation.